| 家庭用機器 (IEC-J60335-1) |

1.表示・説明書

2.構造

3.電気性能

4.異常試験、その他

5.EMC

| 情報機器 (IEC-J60950-1) |

1.表示・説明書

2.構造

3.電気性能

4.異常試験、その他

5.EMC

| AV機器 (IEC-J60065) |

【適用規格】JIS C6950-1:2016 5.1項、5.1.1項、5.1.2.1項、5.1.2.2項、5.1.2.3項、5.1.3項、5.1.4項、5.1.5項、5.1.6項

附属書D D.1項、D.2項

1.適用機器及び適用試験

(1)「ネットワーク線からのタッチカレントの総量」規定を除き、直流主電源だけから電源供給を受ける機器は適⽤しない

(2)保護接地導体をもつ恒久接続形、据置形機器⼜は据置形タイプBプラグ接続形機器が次の場合は、本試験及び

「タッチカレントが 3.5 mA を超える機器」a)項規定の試験は⾏わない

回路図よりタッチカレントが3.5mA(実効値)を超えるが、保護導体電流が⼊⼒電流の5%以内となることが

明らかな場合、

(3)相互接続形機器のシステムは、次のとおりとする。

・個々に交流主電源への接続をもつ場合、それぞれの機器単独で試験を⾏う。

・全体として1か所で交流主電源への接続をもつ場合、全体を⼀つの機器とみなして試験を⾏う。

・オプション品を含む場合、「試験の為の動作条件」を満足すること。

(4)交流主電源への接続を複数備えた機器で、⼀度に⼀つの接続だけを必要とするものは、⼀つの接続だけで試験を⾏う。

(5)複数の交流主電源からの電⼒を同時に必要とする機器は、次のとおりとする

・全ての交流主電源を接続して試験を⾏う。

・相互接続し、⼤地に接続する全ての保護接地導体の中を流れるタッチカレントの総量を測定する。

・機器内で他の接地部分に接続しない保護接地導体は、上記試験には含めない。

・交流電源にそのような保護接地導体がある場合は、(3)項:相互接続形機器のシステムに従って個別に試験する

(参照試験)

2.測定回路

(1)次表のとおりとする。

三相電⼒系統はデルタ結線が多いことに注意し、IEC 60990図13の試験回路(中性点⾮接地のデルタ結線)とする

| 適用機器 | タッチカレント測定回路 |

| スター結線TN⼜はTT電⼒系統だけに接続される単相機器 | 図:スター結線TN 又はTT 電源システムに接続される単相機器用 |

| スター結線TN⼜はTT電⼒系統だけに接続される三相機器 | 図:スター結線TN 又はTT 電源システムに接続される三相機器用 |

| 適切な場合 | IEC60990図7、図9、図10、図12、図13、図14 |

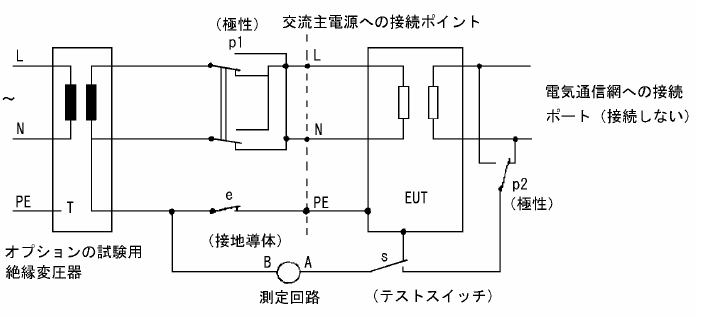

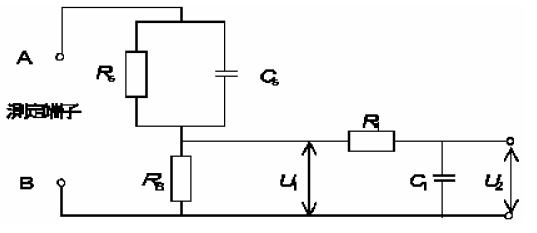

図:スター結線TN 又はTT 電源システムに接続される単相機器用

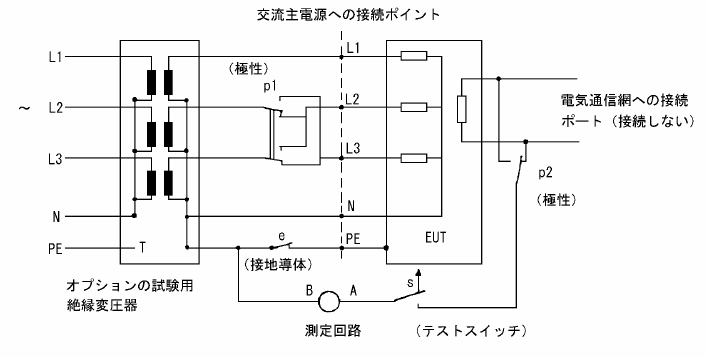

図:スター結線TN 又はTT 電源システムに接続される三相機器用

(2)試験⽤絶縁変圧器は次のとおりとする。

(a)最⼤限の保護を確保する場合、試験⽤絶縁変圧器(図中のT)を⽤いて、供試機器の主保護接地端⼦を接地する

・変圧器内のあらゆる容量性漏えいを考慮する。

・供試機器を接地する代わりに、試験⽤変圧器⼆次側及び供試機器を接地しないことで、

変圧器内の容量性漏えいを考慮する必要がなくなる。

(b)変圧器Tを⽤いない場合は、供試機器及び試験回路は接地しない。

供試機器を絶縁台の上に取付け、器体が危険電圧になる可能性を考慮した適切な安全措置を講じる

(3)IT電⼒系統に接続する機器は、IT電⼒系統への接続を考慮して試験する(IEC 60990の図 9、図10及び図12参照)

追加試験を⾏うことなく、TN⼜はTT電⼒系統に接続してもよい。

(4)2本の相導体間に接続して動作する単相機器は、図「スター結線TN又はTT電源システムに接続される三相機器用」の

ような三相試験回路の2本の相導体を⽤いて試験を⾏う。

(5)最も不利となる電源電圧で試験を⾏うことが困難な場合、定格電圧範囲内⼜は定格電圧の許容範囲内の任意の電圧で

試験し、その結果を基に計算で求めてもよい。

(6)測定器の接続は次のとおりとする。

(a)測定器は、(c)項規定の測定器又は同等の結果が得られるその他の回路を使用する。

・測定器の測定端⼦Bは、電源の接地導体(中性線)に接続する。

・測定器の測定端⼦Aは、測定手順のとおりに接続する。

(b)アクセス可能な⾮導電部は、⼨法10cm×20cmの⾦属箔を接触させる。

・⾦属箔⾯積が被試験⾯よりも⼩さい場合、被試験⾯の全ての部分を試験できるように⾦属箔を移動させる。

・接着性⾦属箔を⽤いる場合、導電性接着剤を使用する。

・他の部分と偶然に接触する恐れがあるアクセス可能な導電部分は、互いを接続した状態・切離した状態で

試験する

(c)測定器は次のとおりとする

・図「測定器」は、IEC 60990図4のものである。

図 測定器

・各周波数でU2の周波数係数をIEC 60990図F.2の実線と⽐較することで校正する。

・校正曲線は、理想曲線からのU2の偏差を周波数の関数として⽰すように作図する。

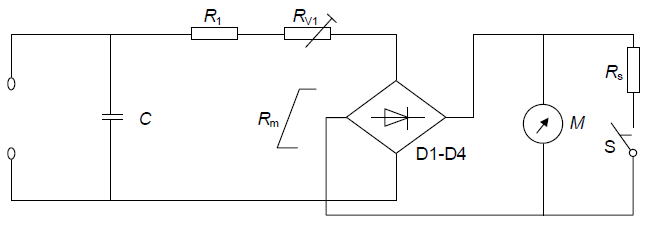

代替え測定器は、次のとおりとする

・図「代替え測定器」に⽰すように、整流器及び可動コイル形電流計に直列抵抗を付けコンデンサで橋絡する

M 0mA~1mAの可動コイル計

R1+RV1+RM(直流0.5mAの場合) C=150nF±1%付きで1500Ω±1%又は

C=112nF±1%付きで2000Ω±1%

D1-D4 整流器

RS 10倍レンジ用無誘導シャント抵抗

S 感度ボタン(最大感度のとき押す)

図 代替え測定器

・無誘導抵抗器でメータコイルを短絡することで10倍のレンジをもつことが望ましい。

・過電流保護は、測定器の基本特性に影響がない場合、含めてもよい。

・0.5mAの直流電流を流し、VR1を調整して、全体の抵抗値を規定値にする。

メータは、最⼤感度レンジにおける次の校正ポイントにおいて、50〜60Hzの正弦波で校正する。

0.25mA、0.5mA、0.75mA

0.5mAの校正ポイントでは、次の応答性を検査する。

5kHzの正弦波に対する感度:3.6 mA±5%

3.測定手順

(1)保護接地接続⼜は機能接地接続をもつ機器は、次のように設定する

・試験回路の接地導体スイッチeを開とし

・測定器の測定端⼦Aを、測定スイッチsを閉にして、供試機器の主保護接地端⼦に接続する。

(2)全ての機器は、

・接地導体スイッチeを閉とし、

・回路網の測定端⼦Aを、測定スイッチsを閉にして、次の部分に順番に接続する。

・アクセス可能な⾮接地⼜は⾮導電性部分

・アクセス可能な⾮接地回路

(3)該当機器は、次の測定を行う。

(a)単相機器は、逆の極性(スイッチp1)でも同様に試験する。

(b)三相機器で、相の順序に影響がない場合、逆の極性(スイッチp1)でも同様に試験する。

・EMC⽤に相導体~接地間に接続した全コンポーネントを、⼀度に⼀つずつ切り離す。

⼀つの接続点で並列接続したコンポーネントのグループは、単⼀コンポーネントとして取り扱う。

・⼀つの相導体~接地線間のコンポーネントを切り離すごとに、⼀連のスイッチ操作を繰り返す。

(4)測定器のそれぞれの設定状態で、⼀次回路及び通常使⽤中に操作される可能性がある全スイッチは、

開及び閉の全ての可能な状態を組み合わせて試験を⾏う。

(5)試験後、故障⼜は重⼤な損傷がない元の状態に戻す。

(6)測定

(a)図「測定器」の測定器使用し、電圧U2の実効値を測定する。

図「代替え測定器」を⽤いる場合は、電流の実効値を測定する。

(b)波形が正弦波でなく、基本周波数が100Hzを超える場合は、

・図「測定器」の測定器は、図「代替え測定器」の測定器よりも正確な測定が⾏うことができる。

・他方法:図「測定器」の測定器を⽤いて電圧U2のピーク値を測定する。

タッチカレント(I)は、次式で算出する。

I=U2/500(A)

4.判定基準

表「最大電流」の限度値以下であること。但し、「制限電流回路」(「絶縁を橋絡するコンデンサ」及び

「交流主電源と他回路間を⼆重絶縁・強化絶縁で橋絡する抵抗器」)及び「タッチカレントが 3.5 mA を超える機器」で

認める場合を除く

| 機器の種類 | 測定器の測定端子Aの接続先 | 最大タッチカレント mA(実効値)a) |

最大保護 導体電流 |

| 全ての機器 | アクセス可能部分及び保護接地に接続しない回路b) | 0.25 | 適用しない |

| 手持形 | クラスⅠ機器の主保護接地端子 | 0.75 | 適用しない |

| クラス0Ⅰ機器の主保護接地端子 | 0.5 | 適用しない | |

| 可動形(手持形以外で可搬形機器を含む) | クラスⅠ機器の主保護接地端子 | 3.5 | 適用しない |

| クラス0Ⅰ機器の主保護接地端子 | 1.0 | 適用しない | |

| 据置形タイプAプラグ接続形機器 | クラスⅠ機器の主保護接地端子 | 3.5 | 適用しない |

| クラス0Ⅰ機器の主保護接地端子 | 1.0 | 適用しない | |

| 上記以外の据置形機器 5.1.7項 の条件について、 適用しない場合は上の値 適用する場合は下の値 |

クラスⅠ機器の主保護接地端子 | 3.5 | 適用しない |

| 適用しない | 入力電流の5% | ||

| クラス0Ⅰ機器の主保護接地端子 | 1.0 | 適用しない | |

| 適用しない | 適用しない |

注a) ピーク値を測定する場合、最大タッチカレントはこの表の実効値に1.414を乗じて求める。

b) 一部の非接地のアクセス可能な部分は以下を適用する。

「絶縁を橋絡するコンデンサ」

「交流主電源と他回路間を⼆重絶縁・強化絶縁で橋絡する抵抗器

「制限電流回路」